[ Einführung ] [Instumente ] [Stativ ] [Optik ] [Mechanik

] [Zum Kauf eines Fernglases ] [Empfehlung ] [Reinigung und Pflege ]

[Literatur ] [Beobachten ] [Objekte ]

Für Anfänger wie auch für eingefleischte Amateurastronomen sind Ferngläser ein leichtes, praktisches und vor allem günstiges Mittel, um eindrückliche Beobachtungsabende zu verbringen. Der Vorteil dieser Instrumente ist, dass sie nicht ausschliesslich für astronomische Zwecke verwendbar sind: Naturbeobachtungen von Vögel, Wild und Landschaften, aber auch das Näherholen von Flugzeugen ist ein weiteres, beeindruckendes Erlebnis. Für Astronomen ist aber der galaktische Spaziergang in der Milchstrasse ein Höhepunkt. Eine nützliche Dokumentation von Zeiss über Ferngläser: wissenswertes_ueber_fernglaeser.pdf

|

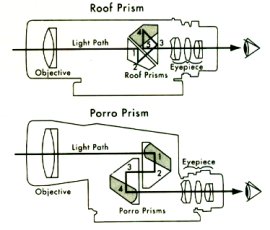

Es gibt zwei wesentliche

Typen von Feldstechern, die sich in der Bauform unterscheiden: Dachkantprismen (auch Roof Prism genannt) und Porroprismen. Die Prismen

falten den Strahlengang, um die Baulänge zu verkürzen.

Kleinere Ferngläser sind meist mit Dachkantprismen gebaut, womit sie sich auch äusserlich von den grösseren

unterscheiden. Der Fernglastubus ist dann ein Rohr. Es gibt zwei wesentliche

Typen von Feldstechern, die sich in der Bauform unterscheiden: Dachkantprismen (auch Roof Prism genannt) und Porroprismen. Die Prismen

falten den Strahlengang, um die Baulänge zu verkürzen.

Kleinere Ferngläser sind meist mit Dachkantprismen gebaut, womit sie sich auch äusserlich von den grösseren

unterscheiden. Der Fernglastubus ist dann ein Rohr.Optisch unterscheiden sich die Prismentypen eigentlich nur den verwendeten Glastyp und deren Vergütung. Porroprismen sind meist häufiger bei lichtstarken Geräten von Astronomen zu finden. |

Ein stabiles und genügend hohes Fotostativ ist empfehlenswert, so bleibt das Bild während den Beobachtungen ruhig. Bei einem ruhigen Bild sind mehr Einzelheiten erkennbar. Zudem strengt das freihändige Beobachten auf Dauer an. Am Stativ sollte nicht gespart werden, denn die günstigsten sind oft nicht stabil und hoch genug.

|

|

Glas und Vergütung

Die Optik ist das

Wichtigste an einem

Feldstecher. Günstige Feldstecher enthalten oft billige

Gläser, die weniger Licht durchlassen. Gute Gläser haben

Bak-4 Prismen. Bei billigen Gläser fehlt oft eine Vergütung,

die die Reflexion des Lichts an Luft-Glas-Flächen verringert.

Die Bezeichnungen der Vergütungen

sind oft widersprüchlich und leider nicht einheitlich. Als

Faustregel gilt: je mehr Glasflächen mehrschichtig vergütet

sind,

desto besser. Beim

Kauf soll

darauf geachtet werden, dass die Glasflächen beim Halten gegen

eine Lichtquelle diese nur leicht violett, grünlich oder rötlich

schimmernd reflektiert. Dies ist ein Indiz für eine Vergütung. Ist die

Reflexion ähnlich wie bei einer Fensterscheibe (hell weiss),

so ist keine Vergütung vorhanden. Auf nebenstehendem Bild ist eine

Optik mit guter Vergütung zu sehen (violette, blaue Flächen). Die Optik ist das

Wichtigste an einem

Feldstecher. Günstige Feldstecher enthalten oft billige

Gläser, die weniger Licht durchlassen. Gute Gläser haben

Bak-4 Prismen. Bei billigen Gläser fehlt oft eine Vergütung,

die die Reflexion des Lichts an Luft-Glas-Flächen verringert.

Die Bezeichnungen der Vergütungen

sind oft widersprüchlich und leider nicht einheitlich. Als

Faustregel gilt: je mehr Glasflächen mehrschichtig vergütet

sind,

desto besser. Beim

Kauf soll

darauf geachtet werden, dass die Glasflächen beim Halten gegen

eine Lichtquelle diese nur leicht violett, grünlich oder rötlich

schimmernd reflektiert. Dies ist ein Indiz für eine Vergütung. Ist die

Reflexion ähnlich wie bei einer Fensterscheibe (hell weiss),

so ist keine Vergütung vorhanden. Auf nebenstehendem Bild ist eine

Optik mit guter Vergütung zu sehen (violette, blaue Flächen). |

Austrittspupille:

Hält

man das Okular des Fernglases

ca. 50 cm von sich weg, so erkennt man in den Okularen ein kleines,

helles Scheibchen, Austrittspupille genannt. Um möglichst viel

Licht zu sammeln soll ein Fernglas für astronomische Verwendung

eine Austrittspupille von über 4.5 mm haben. So können die

an die Dunkelheit angepassten Augen das Licht auch aufnehmen. Hält

man das Okular des Fernglases

ca. 50 cm von sich weg, so erkennt man in den Okularen ein kleines,

helles Scheibchen, Austrittspupille genannt. Um möglichst viel

Licht zu sammeln soll ein Fernglas für astronomische Verwendung

eine Austrittspupille von über 4.5 mm haben. So können die

an die Dunkelheit angepassten Augen das Licht auch aufnehmen.Das Berechnen der Austrittspupille erfolgt mit folgender Formel: Austrittspupille = Öffnung / Vergrösserung. Ein durchschnittliches Auge hat in der Dunkelheit eine maximale Pupillengrösse von 7mm. Es ist die Überlegung Wert ob wirklich 7 mm Austrittspupille benötigt werden, denn eher selten sind die Augenpupillen so weit geöffnet. Je nach dem ist es deshalb ratsam stärker zu vergrössern. Sind die Augenpupillen kleiner als die Austrittspupille, so wird eine kleinere Lichtmenge von den Augen aufgenommen. Durch dieses Abblenden wird nicht der ganze Objektiv-Duchmesser zur Lichtsammlung ausgenützt. |

Vergrösserung:

Da streiten sich oft sogar die

Götter darüber, welche die richtige ist. Die einen

schwören auf eine möglichst grosse Austrittspupille

und passen dann die Vergrösserung an, die anderen schwören

auf eine 10-fache Vergrösserung, da dies noch eine Beobachtung mit

freier Hand ermöglicht. Ab 12-facher Vergrösserung ist ein

Stativ notwendig.

Es ist sinnvoll, über

die Vergrösserung nachzudenken, da bei einer kleineren

Vergrösserung Objekte eher übersehen werden. Eigene

Erfahrungen bestätigen einen älteren Bericht von

Sky&Telescopes, dass Objekte wegen einer zu geringen Vergrösserung oft übersehen werden. Deshalb spricht sehr vieles

für eine stärkere Vergrösserung. Eine ruhige

Hand kann einen 10x50 Feldstecher problemlos fast ruhig halten. Es

lohnt sich sehr, Ferngläser mit "Zwischengrössen" (9x56

oder 10x65) in Betracht zu ziehen.

Zoom:

Neben den festvergrössernden Ferngläsern

gibt es solche, die über ein Zoom verfügen. Diese

Ferngläser mögen eine tolle Sache bei Tageslicht sein. Da ein

Zoom-Fernglas mehr Linsen benötigt, wird das schwache Licht von

Objekten noch mehr absorbiert. Demzufolge sind Zoom-Ferngläser

weniger lichtstark als vergleichbare festvergrössernde

Ferngläser. Meist wird bei

Zoom-Ferngläsern das Blickfeld stark eingeschränkt, so dass

ein Röhrenblick entsteht. Billige Zoomferngläser müssen

während dem zoomen in der Schärfe nachgestellt werden, was

ein

sehr grosser Nachteil ist.

Blickwinkel:

Für genussvolle Beobachtungen sind

weitwinklige Gläser

ein Traum. Ab ca. 50° Sehwinkel verschwindet der Eindruck eines

Röhrenblickes, der oft bei billigen Ferngläsern zu beobachten

ist. Je grösser der Sehwinkel ist, desto eher kann sich eine

Randunschärfe bemerkbar machen. Je nach individuellem Empfinden

kann dies dennoch störend wirken, wenn die Sterne am Rand nicht

mehr scharf erscheinen. Die Randunschärfe wird jedoch oft

gar nicht richtig bemerkt, da das Auge nur in der Mitte wirklich scharf

sieht. Am Blickfeldrand nimmt beim Auge die Sehschärfe und Farbempfindlichkeit ab, dafür wächst die Empfindlichkeit in

Grautönen.

Stickstoff-Füllung:

Teurere Ferngläser sind mit

Stickstoff gefüllt, der ein innenseitiges Beschlagen der Optik

verhindern soll. Bei meinen Beobachtungen mit einem

luftgefüllten Fernglas ist mir ein Beschlagen im Innernnoch nie

aufgefallen. Ist einmal die äussere Linsenfläche beschlagen,

lässt sich diese mit dem warmen Luftstrom eines Föhns wieder

vom Beschlag befreien. Dazu halte man das Fernglas in ca. 40 cm

Entfernung und warte mit etwas Geduld, bis der Beschlag weg ist. Auf dem

freien Feld kann das Fernglas auch während Nichtgebrauchs

am Körper gewärmt werden, so dass sich kein Tau bildet.

Billige Ferngläser haben optisch wie auch mechanisch eine geringere Qualität. Dies erkennt man leicht am Spiel der Fokussierung (Mitteltrieb) und an der unerwünschte Beweglichkeit der Okulare. Jedoch lässt sich der Sternenhimmel auch mit günstigen Gläsern beobachten. Billige Ferngläser wirken oft wackelig, teurere hingegen sind auch mechanisch robust. Gute Gläser haben ein ergonomisches Design.

Vor

einem Kauf soll man sich entscheiden, welche

Vergrösserung man wählt und welches Budget einem zur Verfügung steht.

Danach sucht man sich einen Fotofachhändler oder Optikladen auf,

der eine grössere Auswahl an verschiedenen Ferngläser und

Marken hat. Ein Quervergleich diverser Ferngläser in verschiedenen

Preisbereichen lohnt sich sehr. Man wird staunen, welche Unterschiede

es gibt. Geräte in der

Preiskategorie von über 1000 Fr. sind sicher gut. Im Bereich von

230 bis 800 Fr. besteht keine Relation von Preis und optischer

Perfektion!

Einige Hinweise, damit man nichts

Unerwünschtes aufgeschwatzt erhält:

Optische Tests:

Austrittspupillen

:

Hält man das

Fernglas in einer Entfernung von ca. 50 cm und schaut

durch die Okulare, so sieht man die Austrittspupillen, welche

möglichst rund und gleichmässig hell sein sollten. Kleine

Abweichungen

von der Kreisform sind tolerierbar.

|

Carrena 7x50 eckige Austrittspupille |

Minolta Activa 10x50 runde, gleichmässige Austrittspupille = Idealsituation |

Gerade Linien - Parallele Bilder:

Ein weiterer Test analysiert senkrechte und

waagrechte Linien (Beispiel Hausmauern). Diese Linien sollten

ungekrümmt wiedergeben werden, sowohl in der Mitte und vor allem am

Rand.

Ein weiterer Test analysiert senkrechte und

waagrechte Linien (Beispiel Hausmauern). Diese Linien sollten

ungekrümmt wiedergeben werden, sowohl in der Mitte und vor allem am

Rand.Die Beobachtung in einem Fernglas ermüdet, wenn die Bilder nicht parallel, sondern horizontal verschoben oder gar verdreht sind. Diese Symptome zeigen sich bei Porro-Prismen-Gläsern, wenn die Prismen verschoben oder dejustiert sind. Kleine Abweichungen sind aus optischer Sicht nicht ganz zu eliminieren (namentlich die Krümmung gegen den Rand hin), aber starke und vor allem ungleich gekrümmte Linien sollten nicht sein, da diese beim Beobachten irritieren und die Augen ermüden. |

Vergütung:

Durch

Schräghalten der Linsen von

Objektiv und Okular lässt sich eine Vergütung nachweisen, wenn die Reflexionen nicht weiss, sondern meist violett, grünlich

oder rötlich schimmern. Eine Vergütung ist bei einem

Neugerät ein Muss, bei gebrauchten Gläser kann auf

diese verzichtet werden, sofern andere Merkmale eine gute Qualität

aufweisen. Die Finger sollte man aber von defekten

Vergütungen lassen. Dies erkennt man,

dass eine Art Schlieren oder deutlich hellere, klar abgegrenzte

Flächen vorhanden sind, die sich durch Reinigen nicht entfernen

lassen. Durch

Schräghalten der Linsen von

Objektiv und Okular lässt sich eine Vergütung nachweisen, wenn die Reflexionen nicht weiss, sondern meist violett, grünlich

oder rötlich schimmern. Eine Vergütung ist bei einem

Neugerät ein Muss, bei gebrauchten Gläser kann auf

diese verzichtet werden, sofern andere Merkmale eine gute Qualität

aufweisen. Die Finger sollte man aber von defekten

Vergütungen lassen. Dies erkennt man,

dass eine Art Schlieren oder deutlich hellere, klar abgegrenzte

Flächen vorhanden sind, die sich durch Reinigen nicht entfernen

lassen. |

Defekte:

Um sicher zu gehen, dass keine Linsen oder

Prismen durch Stürze

defekt sind, sollte man von vorne durch das Objektiv schauen. Risse

in der Optik oder Absplitterungen verraten sich so sehr schnell. Kleine

Kratzer sind nicht weiter tragisch, aber dennoch ein Grund für

Wertminderung.

Blickfeld - Randschärfe:

Weitwinkligen Gläsern sollte der Vorzug

gegeben werden, denn ein

Röhrenblick ist enttäuschend. Alles über 50° Blickfeld ist gut. Man soll auch auf die Randschärfe achten, indem

man auf einen mittigen Gegenstand scharf stellt. Dann schwenkt man das Glas, bis

das Objekt am Rand ist und schaut nach, wie sich die Schärfe

verhält. Geringe Unschärfen sind kaum vermeidbar, wichtig ist

aber, dass die Unschärfe erst gegen den Rand auftritt und einen

persönlich nicht stört. Am besten betrachte man dazu das

linke und rechte Rohr einzeln.

Brillenträger

Für Brillenträger ist es ratsam,

die Okulare etwas genauer

anzuschauen. Einige Brillenträger beobachten lieber durch ihre

Brille, andere bevorzugen ein Blick ohne Brille durch das

Fernglas. Der Fokus kann von Person zu Person verschieden sein, je nach

Sehstärke. Für Normalsichtige sind Augenmuscheln eine

angenehme Sache, um Streulicht bei den Okularen zu reduzieren. Für

Brillenträger, die mit

Brille beobachten, dürfen diese Augenmuscheln nicht stören.

Oft können diese Augenmuscheln umgestülpt oder entfernt

werden.

Ein Brillenträger soll darauf achten, dass er gut durch den

Feldstecher sehen kann, auch wenn seine Augen weiter vom Okular

entfernt sind als üblich.

Mechanische Tests:

Günstige Ferngläser verraten sich

nicht nur optisch sondern

auch mechanisch. Die Mechanik wirkt eher wackelig und nicht robust.

Meist äussert sich das so, dass der Mitteltrieb Spiel hat

und die Okulare von Hand unerwünscht beweglich sind. Bei guten

Ferngläsern

arbeitet die Fokusierung leichtgängig und spielfrei.

Ein weiteres Kriterium ist, dass das Glas gut und angenehm

in der Hand liegt. Einige Ferngläser sind ziemlich schwer. Dies

soll aber nicht zu einer Ermüdung während des Beobachtes

führen.

Mein Vorschlag ist, ein

weitwinkliges, optisch gutes Fernglas mit 10x50 zu verwenden, das

auch angenehm und gut in der Hand liegt. Es soll einem persönlich

gut gefallen. Ein Stativ und eine Halterung für das Fernglas

unbedingt mitkaufen, sowie entsprechende Himmelskarten (Mein Tip ist

der Karkoschka mehr dazu hier ). Die Preise von Ferngläsern bewegen sich von ca.

150 Fr. an aufwärts, bis einige tausend Franken. Ab ca. 350 Fr.

ist schon etwas Hochwertiges erhältlich. Ferngläser

von namhaften Herstellern zeigen mehrheitlich eine deutlich bessere

Qualität. Dies zeigt sich, dass bei gleichen Öffnungen und

Vergrösserungen schwächere Sterne und Objekte zu sehen sind.

Billigmarken leisten auch ihren Dienst, haben aber eine geringere

Qualität in der Verarbeitung und der Optik. Von

Zoom-Ferngläser und solchen mit elektrischer Stabilisierung rate

ich aus Gründen der optischen Qualität und

des eher kleinen Blickfeldes ab.

Vor dem Kauf sollte ein Fernglas mit anderen

Gläser von anderen Marken verglichen und selektiert werden. Hat

man mehrere gleichwertige Gläser und kann sich nicht entscheiden,

so schaue man,

welches Glas angenehmer in der Hand liegt, leichter, weitwinkliger oder

günstiger ist. Das mitgelieferte Zubehör wie Staubkappen,

Tragriemen

und Tragtaschen sollen auch berücksichtigt werden.

Im Falle von Garantieansprüchen ist man mit grossen, weltweit

vertretenen Herstellern besser bedient als mit Noname-Produkten. Minolta

beispielsweise hat in der Schweiz ein gute Service-Abteilung, die im

Falle von Garantieleistungen vorbildlich schnell und unkompliziert

agiert.

Ein Favorit: Minolta Acitva 10x50W für ca. 400 Fr. (Fühjahr 2000)

Ferngläser

sind sehr

einfach zu handhaben. Es gibt so gut wie nie etwas zu justieren,

anzupassen oder sonst was zum herumbasteln, ausser man geht grob mit dem

Instrument um.

Je nach Einsatz ist eine Reinigung von Zeit zu Zeit nötig. Seien

es Fettablagerungen von den Wimpern an den Okularen oder eingetrocknete

Wasserspritzer oder ein Fingerabdruck am Objektiv. Die einfachste und

sicherste Methode ist die Trockenreinigung mit dem "Lenspen" von "Hama",

erhältlich in den meisten Fotofachgeschäften. Mit diesem

Stift wedelt man

zuerst den Staub weg, anschliesend wird mit einem Lederstöpsel,

bei welchem kleine Graphitpartikel über die Oberfläche

verteilt

werden, um Verschmutzungen binden. Gereinigt wird in radialer Richtung.

Das Gehäuse eines Feldstechers lässt sich mit einem

feuchten, nicht

nassen, Lappen gut reinigen.

Ein kleiner Sternatlas oder Sternführer ermöglicht erst das gezielte Aufstöbern von Objekten und ist unbedingt zu empfehlen. In grossen Buchhandlungen oder in einzelnen Sternwarten ist entsprechende Literatur käuflich. Auch Planetariumprogramme können wertvolle Dienste leisten; richtiges Benützen vorausgesetzt. Oder man verwende meine kleine Sammlung von Objekten für Ferngläser. Auch interessant ist ein Blick auf den aktuellen Himmel .

Eine drehbare Sternkarte (erhältlich unteranderem beim Kosmos-Verlag) ermöglicht eine gute Orientierung am Himmel anhand von Sternbildern.

Mein

persönlicher Liebling ist der "Atlas

für Himmelsbeobachter" von E. Karkoschka, welcher im Buchtip genauer beschrieben ist.

Parametrische Fernglassuche: http://www.orniwelt.de/fernglassuche.php

Die Augen müssen sich

an die Dunkelheit anpassen, um schwache Objekte zu sehen. Schon nach

einigen Minuten Dunkelheit sieht man deutlich mehr und nach ca. 30

Minuten

haben sich die Augen vollständig an die Dunkelheit angepasst.

Der Beobachtungsplatz muss

einige Eigenschaften aufweisen, um gute Beobachtungsergebnisse zu

erzielen: keine Lichtquelle sollte in der Nähe sein, kein Licht

darf direkt blenden und der Himmel sollte, wenn möglich, nicht von

Strassenlaternen oder lästigen Skybeamern aufgehellt sein.

Bäume oder Häuser verdecken störendes Licht relativ gut,

ein aufgehellter Himmel bleibt.

Die Orientierung am Himmel

erfolgt am Anfang anhand von Sternbildern (oder für Anfängermit

dem Kompass), welche mehr oder weniger auffällig von blossem Auge

zu sehen sind. Anschliessend führen einzelne Sterne eines

Sternbildes zum gewünschten Objekt weiter. Auffällige Drei-

oder Vierecke sind eine gute Orientierungshilfe, auch

durch das Fernglas. Solche geometrische Figuren dienen als gute

Anhaltspunkte, um mit einer Sternkarte die beobachtete Region

zu vergleichen. Zum Lesen der Sternkarte empfiehlt es sich, rotes

Licht zu verwenden, da so die Dunkeladaption der Augen bestehen bleibt.

Um sich besser in einem Atlas zurecht zu finden, muss die Grösse des Blickfeldes (am besten in Grad) des Fernglases bekannt sein; am besten zeichnet man dies masstabsgetreu auf eine Folie. Kennt man dies nicht, so gehe man von ca. 5 Grad aus.

Entlang der Milchstrasse lassen sich ganz viele offene Sternhaufen beobachten. Die Milchstrasse ist wahrscheinlich eines der besten und vielfältigsten Objekte für ein Fernglas und hinterlässt jedes Mal eine eindrucksvolle Erinnerung von der Fülle des Universums.

Kugelsternhaufen lassen sich als kleine diffuse Flecken erkennen.

Der Mond ist wunderbar im Fernglas zu sehen, jedoch sollte er meist als letztes Objekt bewundert werden, da wegen seiner Helligkeit die Anpassung der Augen an die Dunkelheit verloren geht. Idealer Zeitpunkt ist die Sichel nach Neumond bis einige Tage nach zunehmendem Halbmond. Ein aufgehender Vollmond ist sehr schön, ein Vollmond hoch am Himmel ist aber eher störend.

Jupiter ist der interessanteste Planet für Ferngläser, da man seine vier grössten Monde (Galileische Monde) Io, Europa, Ganymed und Calisto gut erkennen kann. Sehr interessant ist die Beobachtung über mehrere Tage hinweg. Durch Aufzeichnen der täglichen Beobachtung kann man die Eigenbewegung der Monde gut nachvollziehen. Die Umlaufszeiten dieser Monde reichen von ca. 2-20 Tagen. Mit etwas Geduld lassen sich mit der Zeit die Namen den einzelnen Monde zuweisen, denn Io ist der schnellst Mond, gefolgt von Europa und Ganymed. Calisto ist der langsamste Mond. Mit etwas Glück erkennt man dann auch, dass Jupiter sich bezüglich der Fixsterne bewegt. Diese Bewegung macht ihn zu einem Wanderer, was auf griechisch Planet heisst.

Hellere Gasnebel (Beispiel die Ansammlung im Schützen oder M42 im Orion) und helle Galaxien (Beispiel M31, M51 oder M81, M82) lassen sich als Nebelfleckchen gut beobachten. Jedoch wird man hier in einem grösseren Fernrohr sicher mehr sehen.

Viel Spass beim Beobachten & viel Erfolg beim Kauf eines Fernglases

(c) by Thomas Knoblauch / http://www.star-shine.ch

Einen speziellen Dank gebe ich einem anonym bleibendem Herren. Er half mir tatkräftig bei der Fehlerkorrektur.